Cerchi nel grano: origini, teorie e testimonianze

All’alba di una mattina d’estate del 1980, un agricoltore del Wiltshire (Inghilterra meridionale) restò senza parole di fronte a tre grandi cerchi perfetti comparsi nel suo campo di grano. In breve tempo, quei misteriosi cerchi divennero oggetto di attenzione mediatica: atterraggi alieni? si chiedeva la stampa nazionale, alimentando le speculazioni del pubblico. Fu in quei mesi che il termine cerchi nel grano (crop circles) entrò nell’uso comune (venne coniato dal giornale Wiltshire Times nel 1980) per indicare quelle aree di coltivazioni inspiegabilmente appiattite in forme geometriche regolari. Nessuno immaginava che si trattava dell’inizio di una moderna leggenda, destinata a evolversi in un fenomeno globale.

👽Indice degli argomenti:

- Dai primi cerchi dall’epoca moderna

- Le teorie sull’origine: dall’arte alle ipotesi extraterrestri

- Voci dal campo: testimonianze e incontri ravvicinati

- Casi celebri in ordine cronologico

- Conclusione: un enigma tra cielo e terra

- Letture consigliate

Dai primi cerchi all’epoca moderna

Le origini: il Diavolo mietitore

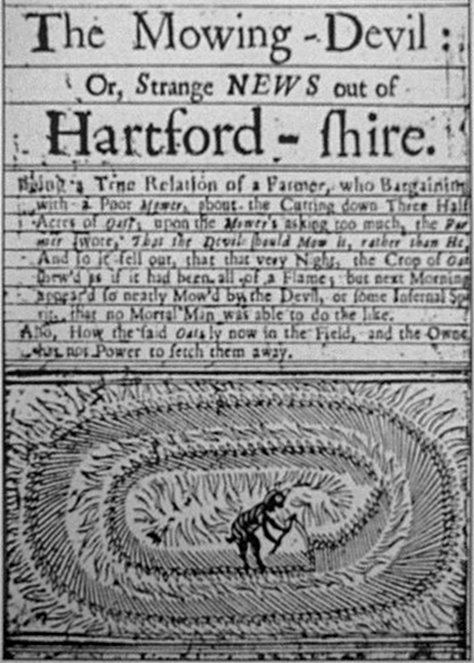

In realtà, qualche sporadica segnalazione di “cerchi nel grano” esisteva già in precedenza: lo troviamo ciato in un pamphlet inglese del 1678 noto come Il Diavolo Mietitore (The mowing devil), il quale racconta di un campo di avena tagliato in cerchi dal Demonio. Tuttavia, analisi storiche hanno chiarito che si trattava solo di un racconto morale dell’epoca, non di un resoconto di un fenomeno reale. Tra l’altro -in quel caso- il raccolto risultava falciato e non semplicemente piegato, come avviene nei cerchi del grano autentici. Più significativo è un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Nature nel 1880, in cui il biologo John Rand Capron descrisse “strane formazioni circolari” in un campo di grano nel Surrey dopo un temporale. Anche se Capron ipotizzò un fenomeno meteorologico, il suo resoconto è considerato la prima testimonianza documentata di crop circle nella letteratura scientifica dell’era moderna. Altre segnalazioni apparvero saltuariamente nel Novecento: ad esempio nel 1963 l’astronomo britannico Patrick Moore scrisse su New Scientist di aver osservato misteriosi cerchi in un campo. Ma fu a metà degli anni Sessanta, dall’altra parte del mondo, che il “mistero” iniziò davvero a prendere forma.

I primi “autentici” cerchi nel grano

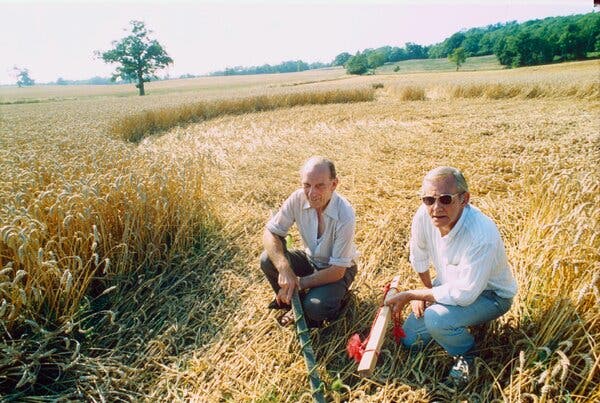

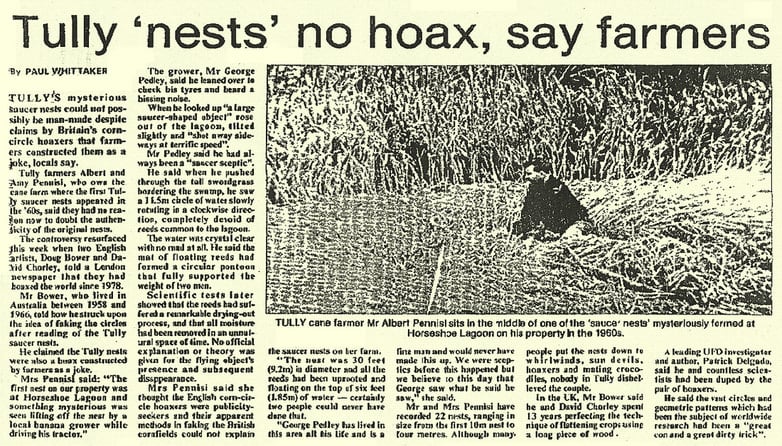

Il 19 gennaio 1966, in una fattoria presso Tully, nel Queensland (Australia), il giovane agricoltore George Pedley assistette a qualcosa di sconvolgente. Mentre guidava il trattore, vide un oggetto non identificato levarsi con un frastuono da una palude vicina; accorso sul luogo, trovò le canne palustri appiattite in un cerchio quasi perfetto di circa 9 metri di diametro. I media locali parlarono subito di dischi volanti, di tracce lasciate da un UFO e di un classico “incontro ravvicinato del secondo tipo”. La polizia indagò senza esito certo e casi simili si ripeterono nella zona. La notizia del cerchio di Tully fece il giro dell’Australia e non passò inosservata a un inglese che viveva laggiù in quel periodo: Doug Bower, un pittore originario proprio del Wiltshire.

Rientrato in patria, Bower raccontò all’amico artista Dave Chorley di quel cerchio australiano e insieme concepirono un’idea provocatoria: creare loro stessi dei cerchi nei campi, per vedere la reazione della gente e dei media. Alla fine degli anni ’70 i due iniziarono di notte a “disegnare” semplici cerchi nel grano usando strumenti rudimentali – assi di legno, corde e cappelli come punto di mira – nei dintorni di Winchester. I primi tentativi passarono inosservati, ma nel 1980, proprio quando Chorley stava per perdere la pazienza, alcuni di quei cerchi attirarono l’attenzione della stampa locale e nazionale. Il fenomeno dei cerchi nel grano esplose: curiosi e studiosi cominciarono a visitare i siti, e nacquero varie ipotesi per spiegare quelle forme perfette apparse dal nulla.

Gli sviluppi degli anni Ottanta

Già nei primi anni Ottanta si formarono due “fazioni” di interpreti, entrambe ignare dell’azione di Doug e Dave e destinate a prendere un grosso abbaglio. Da un lato c’erano i “maedeniani”, seguaci del fisico e meteorologo Terence Meaden, convinti che i cerchi fossero causati da qualche raro fenomeno atmosferico, forse un vortice di vento sconosciuto o una forma di fulmine globulare. Dall’altro c’erano i “delgadiani”, dal nome dell’ingegnere Pat Delgado, il quale sosteneva invece l’idea più fantasiosa di un’intelligenza sconosciuta all’opera, con mezzi non identificati (in pratica, un’ipotesi aliena anche se non dichiarata apertamente). Paradossalmente, Bower e Chorley – i veri artefici – simpatizzavano più per Delgado che per Meaden: almeno Delgado ipotizzava dietro i cerchi una volontà precisa, mentre Meaden riduceva le loro creazioni notturne a un capriccio casuale dell’atmosfera. Forse anche per questo i due burloni iniziarono a realizzare figure via via più complesse, sempre meno compatibili con la teoria del semplice vortice di vento.

Nel decennio successivo, i cerchi nel grano dilagarono: dalle poche formazioni iniziali nelle campagne inglesi si passò a decine e poi centinaia di casi, con apparizioni segnalate anche in Europa (Italia compresa) e nel resto del mondo. Quelli che all’inizio erano semplici cerchi singoli o doppi divennero presto pittogrammi sempre più elaborati, con combinazioni di forme geometriche: anelli concentrici, linee rette che univano i cerchi, poi anche figure composte da decine di elementi simmetrici. Negli anni ’90 in particolare si assistette a un crescendo di complessità: celebre è il caso del pittogramma a forma di tridente comparso vicino al castello di Barbury, nel Wiltshire, nel 1990, con tre cerchi uniti da linee a formare un triangolo (fu uno dei primi disegni non circolari, ampiamente fotografato e discusso nei media).

La confessione di Doug Bower e Dave Choreley

Nel 1991 la vicenda conobbe un colpo di scena clamoroso: Doug Bower e Dave Chorley decisero di vuotare il sacco. I due amici, ormai anziani, confessarono tutto al quotidiano Today e di fronte ai giornalisti dimostrarono sul campo i metodi usati e rivendicarono la paternità di molte delle formazioni più famose. In un ironico epilogo, il giornale invitò proprio Pat Delgado – paladino dell’ipotesi “intelligenza aliena” – a ispezionare un cerchio fresco di creazione notturna da parte di Doug e Dave: Delgado decretò che “nessun essere umano avrebbe potuto farlo”, salvo poi dover stringere la mano ai due pensionati burloni appena smascherati.

L’ammissione di Bower e Chorley sembrò fornire la spiegazione definitiva: erano opera umana quei cerchi che affascinavano il mondo da un decennio. E in effetti i cerchi inglesi degli anni ’80 e ’90 furono quasi tutti riconducibili a imitatori dei due pionieri, come apparve chiaro in seguito. Ma sorprendentemente, la confessione non fece scomparire il fenomeno. Molti appassionati rifiutarono di credere che tutto il mistero fosse riducibile a uno scherzo ben architettato, e misero persino in dubbio la sincerità di Doug e Dave. Si sviluppò anzi una sorta di “religione” dei cerchi autentici contrapposta ai sostenitori cerchi “falsi”: furono inventati discutibili criteri diagnostici per distinguere le formazioni genuine (di origine aliena o paranormale) da quelle realizzate dall’uomo, criteri che variavano però da un sedicente esperto all’altro. In più di un caso, formazioni dichiarate “assolutamente non umane” dagli entusiasti vennero poi rivendicate pubblicamente dagli autori dello scherzo, mettendo in imbarazzo i fautori del mistero.

Anni Novanta e Duemila

Intanto, anno dopo anno, i cerchi nel grano continuavano ad apparire. La “febbre” raggiunse il culmine negli anni ’90 e 2000: migliaia di pittogrammi furono documentati in decine di paesi. Le prime semplici forme geometriche degli Ottanta lasciarono il posto a disegni sempre più creativi, con simmetrie complesse, effetti tridimensionali, illusioni ottiche e riferimenti matematici come frattali e successioni numeriche. Nel 2001, a Milk Hill (Wiltshire), comparve in una notte una gigantesca formazione composta da 409 cerchi disposti a formare una doppia spirale di 238 metri (nota come “il triskelion di Milk Hill”). Nel 2003, sempre in Inghilterra, un pittogramma raffigurò addirittura tre uccelli stilizzati in volo, con cerchietti a simulare la scia alare, un’opera così dettagliata da sembrare un autentico dipinto realizzato piegando le spighe. La contea di Wiltshire rimase la “capitale” mondiale del fenomeno, complice anche la presenza di luoghi storicamente suggestivi come Stonehenge e Avebury: molti iniziarono a credere che i cerchi avessero un legame con i siti megalitici della zona e con presunte ley lines (allineamenti energetici) nel paesaggio sacro. I campi attorno a quei luoghi ogni estate attiravano frotte di curiosi e turisti new age, trasformando i cerchi nel grano in una vera attrazione di massa.

Cerchi nel grano in Italia

Anche in Italia non sono mancate formazioni misteriose. Il primo crop circle italiano documentato risale agli inizi degli anni ’90 (un caso nel nord Italia di cui si parlò sulla stampa locale), ma è dal 2003 in poi che il fenomeno ha preso piede con vari esempi dal Piemonte alla Toscana. Nel luglio 2009 fece notizia un elaborato cerchio nel grano apparso di notte ai piedi del Castello di Torrechiara, in provincia di Parma, unendo il fascino del mistero a quello storico-paesaggistico. Negli ultimi anni, gruppi di appassionati hanno iniziato a creare intenzionalmente cerchi in alcune zone d’Italia, a scopo sia artistico sia di studio: ad esempio nel 2018 a Virle Piemonte, vicino Torino, è stato realizzato un maestoso cerchio di 120 metri con un fiore a sei petali e sei “cubi di Rubik” disposti a raggiera. In questo caso l’autore, l’ingegnere elettronico Francesco Grassi, ha poi rivelato la propria opera spiegando che era stata realizzata in una sola notte con l’aiuto di 25 collaboratori muniti di strumenti piuttosto semplici ma precisi. Ormai i circle-maker – così si definiscono i creatori di cerchi – lavorano in vari paesi, pianificando i disegni con l’utilizzo dei computer e agendo con grande coordinazione sul terreno. In alcuni casi, come quello di Virle, i proprietari dei campi collaborano consapevolmente: il proprietario del terreno di Virle, Giuseppe Chiaretta, racconta di aver concesso il campo per curiosità, per “vedere cosa stava dietro i cerchi nel grano”, e di aver assistito ai preparativi e ai rilievi effettuati dal team nei giorni precedenti alla creazione notturna.

Oggi, a oltre 40 anni dalle prime apparizioni inglesi, i cerchi nel grano rappresentano un fenomeno maturo e multiforme. Sono al tempo stesso un gioco artistico, un caso di studio per scienziati e psicologi, e un fertile terreno di credenze alternative. Per capire meglio questo fenomeno, occorre esaminare le diverse teorie sulle sue origini – dalle spiegazioni più razionali a quelle più fantasiose – e ascoltare la voce di chi, a vario titolo, ne è stato protagonista: scienziati, artisti, agricoltori e anche qualche testimone dell’insolito.

Le teorie sull’origine: dall’arte alle ipotesi extraterrestri

Col passare degli anni è emerso un dato difficilmente contestabile: la stragrande maggioranza dei cerchi nel grano è di origine umana. Fin dagli anni ’90, investigatori scettici e gruppi come il CICAP in Italia hanno raccolto ampie prove che qualunque formazione, anche la più complessa, possa essere creata dall’uomo con mezzi relativamente semplici. L’idea iniziale di Doug Bower e Dave Chorley – un puro hoax (burla) ispirato al mito degli UFO – si è trasformata nel tempo in una forma peculiare di land art. Squadre di artisti anonimi lavorano di notte, in gran segreto, per tracciare immense figure geometriche nei campi di cereali, consapevoli che all’alba le loro opere effimere lasceranno tutti a bocca aperta. C’è chi lo fa per goliardia, chi per passione artistica, chi per l’emozione di prendere parte a un “esperimento sociale” osservando come reagisce il pubblico di fronte a un mistero inspiegabile.

I circle-maker più abili pianificano i disegni in anticipo, spesso usando tool digitali per calcolare proporzioni e punti di riferimento. Tuttavia, gli strumenti di base restano quelli di sempre: pali, funi e assi di legno per schiacciare le piante in modo uniforme. Già nel 1991 Doug e Dave mostrarono ai giornalisti come fosse possibile creare un cerchio di circa 20 metri in meno di un’ora, usando solo un’asse e delle corde come riferimenti. Negli anni successivi, altri team dimostrarono pubblicamente la fattibilità tecnica di figure anche molto elaborate. Il sito web Circlemakers.org, fondato dall’artista John Lundberg, documenta decine di crop circles realizzati intenzionalmente e spesso indistinguibili da quelli di origine sconosciuta. Un gruppo olandese, gli XL D-Signs, nel 2009 ha tracciato nei Paesi Bassi una figura colossale soprannominata Atlas: un disegno di 530 × 450 metri raffigurante un uomo-farfalla (simile all’Uomo Vitruviano di Leonardo) ottenuto con la partecipazione di 60 persone. Nel 2006, in Inghilterra, un team di circle-maker ha persino riprodotto su un campo di grano il logo della Mozilla Firefox (il celebre browser web) come trovata pubblicitaria e dimostrazione di abilità.

Se negli anni ’80 i cerchi erano creati “a occhio” e con strumenti rudimentali, oggi c’è chi ipotizza che i circle-maker più avanzati facciano uso di tecnologia sofisticata. Il fisico Richard Taylor, direttore dell’Istituto di Scienza dei Materiali all’Università dell’Oregon, ha studiato il fenomeno come esempio di intersezione tra arte e scienza: in un articolo del 2011 su Physics World ha suggerito che alcuni artisti dei cerchi impieghino GPS, puntatori laser e persino microonde portatili per piegare i fusti delle piante con rapidità e precisione. Taylor ipotizza l’uso di magnetron (generatori di microonde, come quelli dei forni a microonde) montati su dispositivi portatili, capaci di riscaldare dall’interno i tessuti delle piante facendoli afflosciare in modo controllato. Queste idee derivano dall’osservazione di alcune anomalie riscontrate in molti crop circles: ad esempio i nodi degli steli di grano appaiono spesso dilatati o curvati in modo anomalo, come se avessero subìto un riscaldamento improvviso, e talvolta si notano bruciature o microsfere di ferro sul posto. Su tali anomalie torneremo a breve. Va detto che l’ipotesi “hi-tech” di Taylor – circle-maker che usano microonde e gadget elettronici – per ora non è provata, ma indica come perfino la scienza ufficiale guardi al fenomeno cerchi nel grano con curiosità, considerando plausibili spiegazioni tecnologiche non banali.

Al di là degli eventuali trucchi avanzati, l’elemento fondamentale resta l’abilità manuale e creativa dei gruppi di circle-makers. Col tempo si è formata una vera e propria sottocultura: piccoli gruppi affiatati che operano nell’ombra, spesso adottando nomi di fantasia. C’è un “lato oscuro” in questa attività – quello notturno, clandestino, dell’azione furtiva nei campi – e un “lato manifesto” – la meraviglia collettiva al mattino, quando l’opera si rivela nella luce del sole. Come spiega Francesco Grassi (autore di un libro-inchiesta Cerchi nel grano – Tracce di intelligenza e circle-maker egli stesso), una fase non può esistere senza l’altra: l’emozione di creare il cerchio nell’oscurità, dando vita a un’ispirazione artistica con pochi fidati collaboratori, si completa con l’effetto quasi “magico” prodotto sul pubblico il giorno dopo. Alcuni circle-maker vivono l’esperienza in modo quasi spirituale: Grassi racconta di aver incontrato gruppi che eseguono veri e propri rituali New Age durante la creazione, considerandola un atto sacro, tanto da definire i cerchi nel grano come “templi temporanei” costruiti nella natura.

L’aspetto artistico è dunque centrale. Mariano Tomatis, scrittore e illusionista che ha studiato il fenomeno, lo definisce una forma di “magia da palcoscenico all’aperto”: i circle-maker progettano nei minimi dettagli un’esperienza straordinaria per il pubblico, usando tutti i trucchi a disposizione per stupire e regalare un senso di meraviglia. Una sorta di atto poetico alla Jodorowsky, dunque. Come il famoso illusionista Derren Brown crea spettacoli per la mente o come gli street artist realizzano murales sorprendenti, i creatori di cerchi nel grano trasformano campi anonimi in scenari di incanto. “Gli spettatori”, scrive Tomatis, “sono invitati a prendere parte alla performance silenziosa, lasciandosi sedurre dall’imponenza dei cerchi, dalla misteriosa tecnica con cui sono realizzati e dalla narrativa che li considera messaggi provenienti da dimensioni sconosciute”. In altre parole, i circle-maker confezionano non solo un disegno, ma un’intera narrazione mitica attorno ad esso, sfruttando simboli e temi affascinanti (dal mandala al codice matematico, dall’archetipo cosmico alla figura sacra). Proprio grazie a questo, come nota ancora Tomatis, “hanno cambiato per sempre la nostra percezione di un campo di cereali”. Un semplice appezzamento agricolo può diventare una galleria d’arte a cielo aperto o un luogo di pellegrinaggio mistico – a seconda degli occhi di chi guarda.

Spiegazioni scientifiche e naturali: l’ipotesi dei vortici e altri tentativi

Prima che fosse chiara la matrice artistica del fenomeno, alcuni scienziati cercarono spiegazioni naturali per i cerchi nel grano. La prima e più nota è quella del già citato Terence Meaden, che negli anni ’80 ipotizzò che i cerchi fossero prodotti da un particolare vortice atmosferico. Secondo Meaden, in rare condizioni meteorologiche potrebbe formarsi un mulinello di aria calda e ionizzata – una sorta di plasma vortex – capace di scendere su un campo e appiattire le piante in forma circolare. Questa mini-tromba d’aria elettrificata sarebbe responsabile sia della forma regolare sia di eventuali effetti elettromagnetici riscontrati. L’ipotesi era affascinante perché richiamava fenomeni reali (vortici, trombe d’aria, fulmini globulari) e perché inizialmente i cerchi osservati erano semplici e isolati, dunque compatibili con un singolo mulinello di vento. Meaden stesso fondò un gruppo di studio e condusse osservazioni sul campo; per un certo periodo ritenne di poter spiegare la maggior parte dei cerchi con questa teoria. Tuttavia, col passare degli anni, le formazioni divennero troppo complesse – con linee rette, serie di cerchi multipli, figure geometriche intricate – e la comunità scientifica faticò sempre più a considerare credibile l’idea di vortici capaci di simili disegni. Lo stesso Meaden dovette rivedere la sua posizione quando, alla fine degli anni ’80, apparvero cerchi con forme chiaramente non riconducibili a un singolo fenomeno naturale (ad esempio un celebre pittogramma del 1990 presentava angoli retti e simmetrie a “triskele”, impossibili da attribuire a un vortice rotatorio). Oggi l’ipotesi del vortice di plasma è considerata altamente improbabile e non supportata da evidenze: non esiste documentazione di alcun fenomeno atmosferico in grado di creare strutture geometriche tanto precise su larga scala.

Un’altra spiegazione scientifica tentò di attribuire i cerchi a particolari onde sonore o vibrazioni. Alcuni hanno evocato la cimatica, disciplina che studia le figure geometriche prodotte da suoni e frequenze su materiali come sabbia o liquidi. In laboratorio, sollecitando una superficie con onde stazionarie, si ottengono disegni simmetrici (note figure di Chladni); si è ipotizzato che vibrazioni acustiche di origine naturale (per esempio generate da movimenti sismici o da attività elettromagnetica terrestre) possano creare analoghe figure sui campi di grano. Tuttavia, non esiste alcun meccanismo noto che amplifichi vibrazioni o risonanze a tal punto da piegare migliaia di piante all’unisono in schemi così vasti e dettagliati. L’idea resta puramente speculativa e non sostenuta da esperimenti reali in campo aperto.

Va detto che, specie nei primi tempi, alcuni cerchi più semplici sono stati effettivamente spiegati in modo naturale. Ad esempio, è capitato che formazioni circolari in coltivazioni di riso o erba fossero dovute a piccoli whirlwind (trombe d’aria) o a differenze di irrigazione e crescita delle piante. In Italia, il CICAP documentò casi di cerchi spontanei dovuti al maltempo (forti venti che avevano piegato il grano in modo circolare). Ma si trattava appunto di cerchi sommari, spesso irregolari e unici, ben diversi dai pittogrammi multipli e complessi al centro del “mistero” mediatico.

Un capitolo a parte merita la ricerca sulle anomalie fisiche e biologiche riscontrate in molti crop circles. Già sul finire degli anni ’80 alcuni ricercatori indipendenti rilevarono dettagli curiosi: ad esempio bussole e apparecchi elettronici che si comportavano in modo anomalo all’interno dei cerchi; residui di sostanze ferrose nei terreni; insetti morti o carbonizzati incollati ai gambi delle spighe schiacciate; semi di grano provenienti dai cerchi che mostravano tassi di crescita accelerata in laboratorio. Un gruppo di biofisici guidati da W.C. Levengood e Ellen Haselhoff pubblicò tra il 1994 e il 1999 una serie di studi in cui sosteneva che i cerchi “autentici” presentavano nei tessuti delle piante alterazioni compatibili con un’esposizione a radiazione microonde: i nodi degli steli apparivano allungati e talora scoppiati come per surriscaldamento, cosa che secondo gli autori non poteva essere dovuta a semplice pressione meccanica. Questi studi – pubblicati su riviste non mainstream e successivamente criticati nel metodo – alimentarono l’idea che vi fosse un agente energetico ignoto dietro i cerchi. In particolare, Haselhoff ipotizzò che le alterazioni nei cerchi potessero essere spiegate dall’azione di “sfere di luce” (ball of light), ovvero globi di energia in volo che avrebbero emesso microonde piegando le piante al loro passaggio. Questa ipotesi delle “bolle di plasma intelligenti” sfociava quasi nel paranormale, ma cercava di mantenere un linguaggio scientifico.

Per mettere alla prova queste affermazioni, negli anni 2000 sono stati condotti esperimenti indipendenti. Un test molto noto fu organizzato nel 2002 dai produttori di un documentario per Discovery Channel, coinvolgendo un team di studenti e ricercatori del MIT (Massachusetts Institute of Technology). Gli scienziati contattarono il BLT Research Team (un gruppo che investigava i crop circles) per farsi indicare quali caratteristiche distinguono un “cerchio genuino” secondo i sostenitori del mistero. Scoprirono così che i criteri includevano proprio disegni geometrici complessi, deformazione dei gambi e la presenza di microsfere di ferro magnetizzato nel terreno. Decisi a replicare tutte queste condizioni, gli studenti del MIT progettarono ingegnosi dispositivi: uno spruzzatore di particelle di ferro fuso (soprannominato ironicamente “Flammschmeisser”) per disseminare microsfere metalliche nel campo, e un emettitore di microonde costruito modificando un forno a microonde, per riscaldare e incurvare i gambi dall’interno. Il team scelse un campo in Ohio e in una notte realizzò un crop circle elaborato, ispirato alla forma di un noto auditorium del MIT (Kresge Auditorium). Il risultato fu un disegno molto preciso, con linee quasi perfettamente dritte e curve regolari. Il mattino seguente furono condotti test sul sito e – stando al resoconto pubblicato dal MIT – tutti gli indicatori “anomali” risultarono presenti: i nodi dei cereali apparivano dilatati come in altri cerchi documentati, e nel suolo si riscontrarono microsfere di ferro a 10-50 micron identiche a quelle rilevate dai ricercatori BLT in passato. Insomma, l’esperimento MIT dimostrò in modo convincente che anche le stranezze fisiche dei cerchi possono essere riprodotte dall’uomo con le giuste accortezze. Uno degli studenti, Dominic Rizzo, commentò: “Dopo aver costruito quello che consideriamo un dannatamente buon cerchio nel grano… mi riesce difficile dare credito ai racconti di cerchi fatti dagli alieni. Penso che [i crop circles] siano frutto di tempo libero, noia e di un buon senso dell’umorismo”.

Naturalmente, non tutti gli scienziati erano disposti o interessati a cimentarsi in “repliche sul campo” di questo genere. La maggioranza della comunità scientifica, col passare del tempo, ha semplicemente archiviato i cerchi nel grano come opere umane, riconoscendo il fenomeno come socialmente intrigante ma non attribuendogli priorità di ricerca. Ciò non ha impedito che alcuni studiosi autorevoli si pronunciassero. Ad esempio, nel 2002 la prestigiosa rivista Scientific American pubblicò un articolo di Matt Ridley – giornalista scientifico ma anche circle-maker dilettante – che spiegava dettagliatamente le tecniche di inganno usate nei cerchi e come persino organi d’informazione serissimi (il Wall Street Journal, per dirne uno) fossero stati tratti in inganno dalle formazioni da lui create. Ridley sottolineava come la sfida maggiore non fosse tanto realizzare i disegni, quanto convincere i “credenti” che fossero inspiegabili: compito in realtà agevolato dal desiderio stesso delle persone di trovare misteri. In definitiva, dal lato scientifico vi è un consenso: nessun fenomeno naturale ignoto è necessario a spiegare i cerchi nel grano, e non c’è prova alcuna di forze paranormali in gioco.

Ipotesi paranormali, spirituali e complottistiche

Nonostante ciò, una buona parte del fascino dei cerchi nel grano risiede proprio nelle ipotesi alternative che continuano a circolare. Per molti appassionati, rifiutare l’origine extraterrestre o comunque misteriosa significherebbe “spegnere la magia” di questi segni nel grano. Fin dagli esordi, l’idea più popolare è stata ovviamente quella ufologica: i cerchi come tracce di atterraggio di astronavi aliene. Questa ipotesi nacque già col caso Tully del 1966 (i media parlarono di disco volante) e fu riproposta per i cerchi inglesi iniziali – tanto che nel gergo di allora si parlava di “saucer nests” (nidi di dischi volanti). Secondo tale visione, un UFO in fase di atterraggio o stazionamento sopra un campo schiaccerebbe le piante sottostanti con la forza del proprio campo energetico o aerodinamico, creando un’impronta circolare ben definita. All’inizio, quando i cerchi erano pochi e semplici, questa ipotesi poteva sembrare suggestiva e in fondo plausibile (nel folklore UFO esistono altri racconti di “nidi” circolari). Tuttavia, col moltiplicarsi e complicarsi dei cerchi, l’idea del “disco volante che lascia il segno” è apparsa sempre meno credibile: possibile che gli extraterrestri si divertissero a fare disegni sempre più elaborati e artistici, al solo scopo di confonderci? Inoltre, diversi cerchi compaiono a pochi chilometri l’uno dall’altro in tempi ravvicinati: difficile immaginare un frenetico via vai di navicelle spaziali notturne senza che nessuno le veda mai chiaramente.

Alcuni sostenitori dell’origine aliena hanno modificato la teoria in una forma più “indiretta”: i cerchi non sarebbero tracce fisiche di atterraggi, ma messaggi codificati inviati da intelligenze extraterrestri. Questa visione considera i pittogrammi come un linguaggio simbolico, forse un tentativo di comunicare con l’umanità. Negli anni ’90 e 2000 c’è chi ha intravisto nei cerchi riferimenti astronomici, formule matematiche, segni zodiacali, fino alla profezia Maya del 2012. Ad esempio, tra il 2000 e il 2001 fecero scalpore due formazioni apparse vicino all’osservatorio di Chilbolton (Inghilterra) raffiguranti una sorta di messaggio in codice binario e il volto di un alieno stilizzato – interpretate da alcuni come risposta aliena a un messaggio radio inviato dalla NASA nello spazio (il messaggio Arecibo, di cui abbiamo parlato nell’articolo dedicato al Paradosso di Fermi). In generale, l’idea del messaggio alieno resta popolare nell’immaginario: “una delle idee più gettonate è che [i cerchi] siano messaggi, sepolti in complessi codici numerologici, riguardanti un Grande Cambiamento per l’umanità” scrivevano ironicamente Irving e Brookesmith nel 2009, riferendosi alle teorie New Age sul 2012.

Accanto agli alieni, vi sono interpretazioni paranormali o spirituali di altro tipo. C’è chi vede nei cerchi un prodotto di energie della Terra o di antiche entità naturali. Per alcuni sarebbero forme-pensiero manifestate dal subconscio collettivo o dallo “spirito” della Terra (Gaia) per mettere in guardia l’umanità su temi ecologici Altri ancora li collegano a spiriti elementali o a fenomeni come le fate e i cerchi delle fiabe (richiamando il folklore dei fairy rings, i cerchi d’erba dove si dice danzino le fate). In zone come il Wiltshire, ricche di megaliti e leggende, i cerchi sono stati visti da alcuni come una continuazione moderna di linee sincroniche o diagrammi sacri nel paesaggio. Non mancano gruppi che organizzano meditazioni collettive all’interno dei cerchi, attribuendo ad essi un potere energetico o curativo. La ricercatrice britannica Lucy Pringle, ad esempio, ha raccolto numerose testimonianze di persone che affermano di aver provato sensazioni insolite o benefici fisici entrando in un crop circle – da bussare alle orecchie a improvvisi miglioramenti di sintomi (segnalazioni aneddotiche che però non hanno finora trovato conferme oggettive). Pringle e altri “cerealogi” parlano di possibili campi elettromagnetici residui nei cerchi, di alterazioni nel campo magnetico locale o di effetti sulle onde cerebrali umane. Queste idee collocano il fenomeno in una zona di confine tra scienza e mistica, difficilmente verificabile ma affascinante per molti.

Vi sono infine alcune teorie di tipo complottistico/governativo. Una di queste suppone che i cerchi nel grano siano esperimenti segreti condotti da agenzie militari o enti tecnologici, per testare armi satellitari o tecniche di psico-manipolazione delle masse. Ad esempio, è stata avanzata la congettura che un satellite orbitante (magari parte di un progetto tipo “Star Wars” del Pentagono) invii a terra fasci di microonde o laser per creare deliberatamente i disegni. In tal modo, si otterrebbe sia un test tecnologico sia un effetto sociale: seminare confusione e distogliere l’attenzione del pubblico con misteri insolubili. Questa teoria non chiarisce però perché mai un governo dovrebbe tracciare farfalle o frattali nei campi invece di fare test più discreti; inoltre mancano prove concrete di satelliti in grado di tanta precisione. Un’altra ipotesi cospirazionista minore suggerisce che i cerchi siano frutto di un progetto psicotronico (qualcuno cita vagamente HAARP o altre installazioni per manipolare l’atmosfera) o addirittura che siano stati iniziati ad arte dai servizi segreti per screditare la comunità ufologica: in pratica, un’elaborata burla orchestrata “dall’alto” per studiare la credulità popolare. Queste idee restano decisamente ai margini e non hanno riscontri noti.

Riassumendo, oltre all’ipotesi artificiale terrestre (ormai largamente comprovata) e a qualche spiegazione naturale limitata (vortici minori, eventi atmosferici rari per i casi più semplici), il ventaglio di teorie include: ipotesi extraterrestri (atterraggi o messaggi alieni), ipotesi paranormali/spirituali (energie sconosciute della Terra, forme-pensiero, interventi psichici o entità ultraterrene) e ipotesi tecnologiche segrete (esperimenti militari). I sostenitori di queste teorie alternative spesso elencano a loro favore certe caratteristiche inspiegate dei cerchi: precisione estrema nei dettagli, intrecci complessi fra le spighe piegate, assenza di tracce umane attorno (niente orme visibili), strane interferenze elettromagnetiche, per non parlare delle già citate microsfere metalliche o radiazioni residue. Ad esempio, un esponente del Centro Ufologico di Taranto argomentava che “alcune formazioni sono così perfette, vaste e complesse che costruirle senza un aiuto dall’alto, al buio e senza un plotone di persone è impossibile”, richiamando anche un esperimento del MIT (citato però in modo impreciso) in cui non si sarebbe riusciti a riprodurre in poche ore tutte le anomalie osservate. Dall’altra parte, gli sperimentatori come il team del MIT hanno mostrato che nulla nei cerchi è veramente fuori dalla portata umana con le giuste competenze. L’apparente assenza di orme, ad esempio, si spiega col fatto che i circle-maker camminano sulle linee di trattore già presenti nei campi e utilizzano accorgimenti per distribuire il peso; le “energie” potrebbero essere semplici campi elettrostatici generati dalla frizione meccanica o dall’alta umidità notturna; i nodi allungati e gli insetti bruciati possono essere effetto del calore concentrato all’interno del campo (anche dovuto all’irraggiamento solare del giorno precedente, intrappolato nel microclima delle spighe piegate). Insomma, ogni elemento misterioso ha una potenziale spiegazione prosaica – ma ciò non impedisce che i cerchi nel grano continuino a essere avvolti da un’aura di mistero presso il grande pubblico.

Voci dal campo: testimonianze e incontri ravvicinati

Per un quadro completo, è interessante ascoltare le testimonianze dirette di alcune figure chiave legate ai cerchi nel grano: agricoltori che se li sono trovati in cortile, studiosi che li hanno analizzati, artisti che li hanno creati e persone che affermano di aver assistito a qualcosa di inspiegabile.

George Pedley, l’agricoltore australiano protagonista del caso Tully 1966, ricordò così la sua esperienza: “Ho visto un oggetto grigio, a forma di disco, sollevarsi rapidamente dalla palude… poi solo silenzio. Quando sono arrivato sul posto, l’acqua gorgogliava e c’era questo enorme cerchio perfetto tra le canne schiacciate, come se qualcosa vi si fosse posato sopra” (riportato dai quotidiani dell’epoca). Pedley, descritto come un giovane pratico e non incline a fantasie, dichiarò di non sapere cosa avesse visto, ma fu il primo a suggerire ai vicini che poteva trattarsi di un “disco volante”. La polizia locale confermò l’esistenza del cerchio ma non trovò altre tracce. Questo racconto resta uno dei pochi casi in cui un cerchio nel grano (o meglio, tra le ninfee) è associato a un avvistamento UFO immediato. Episodi simili, con luci notturne inseguite da un ritrovamento nel campo, compaiono sporadicamente nelle cronache ufologiche: alcuni testimoni raccontano di sfere luminose che fluttuano sopra i campi e l’indomani si scopre un crop circle. Nel 1996 fece scalpore un video (conosciuto come l’“Oliver’s Castle Footage”) che mostrava due globi luminosi muoversi su un campo inglese e un cerchio che appariva immediatamente sotto di loro; il filmato fu poi giudicato un probabile falso digitale, ma alimentò a lungo discussioni. Un’altra testimone, la ricercatrice olandese Janet Ossebaard, raccontò di aver visto una colonna di luce bianca scendere dal cielo durante una meditazione notturna, e la mattina dopo nella stessa area fu trovato un nuovo crop circle (anche questo aneddoto è tratto da interviste di parte, senza conferme oggettive). Sebbene tali resoconti siano difficili da verificare, contribuiscono alla narrativa “misteriosa” del fenomeno.

Dal lato opposto, abbiamo la testimonianza genuina di chi i cerchi li ha creati. Doug Bower, in un’intervista successiva alla confessione del 1991, raccontò divertito: “All’inizio volevamo solo fare uno scherzo, ma quando abbiamo visto quanta gente ci credeva, la cosa è sfuggita di mano. Ogni nuovo cerchio doveva essere un po’ più complicato del precedente, per far impazzire quei cosiddetti esperti!” (dichiarazione riportata dal Today nel settembre 1991). Dave Chorley aggiunse: “Era diventato come un gioco artistico notturno. Ci divertivamo un mondo a immaginare le teorie strampalate che la gente avrebbe tirato fuori il giorno dopo guardando i nostri disegni” (dal documentario Circlemakers del 1994). I due inglesi, divenuti loro malgrado celebri, mostrarono anche un certo orgoglio: non si consideravano mistificatori qualunque, ma i pionieri di una forma d’arte. In effetti, Bower era un pittore di formazione e concepì i cerchi quasi come quadri su un nuovo, insolito “supporto” (il campo di grano altrui!).

In Italia, il già citato ingegnere Francesco Grassi incarna la figura del circle-maker contemporaneo che unisce spirito scientifico e goliardia artistica. Grassi, membro del CICAP, si è interessato ai cerchi inizialmente per indagare il mistero, salvo poi appassionarsi al punto da sperimentare in prima persona la loro creazione. Nel 2011 realizzò un complesso disegno in un campo a Poirino (Piemonte) contenente riferimenti a costanti matematiche e un messaggio in codice; l’anno seguente spiegò pubblicamente come era stato progettato al computer e poi tracciato sul terreno con metodi artigianali ma efficaci. “Non lo facciamo contro i credenti, come banale scherzo a loro spese” – spiega Grassi – “lo facciamo per tutti, per offrire un’esperienza magica collettiva. C’è un lato oscuro – la fatica notturna, col patema di non essere scoperti – e un lato chiaro, la meraviglia di quando la gente vede l’opera e si pone domande”. Grassi descrive la sensazione di creare un cerchio come “un’esperienza onirica”: “dare vita alle proprie ispirazioni con un piccolo gruppo di alleati, nell’oscurità, è qualcosa di spiazzante”. E racconta che in alcuni casi, prima di mettersi all’opera, il suo team ha svolto piccoli rituali propiziatori quasi mistici, come a sottolineare il rispetto per l’energia del luogo (un approccio non raro tra i circle-maker, a dimostrazione che la linea di confine tra scettici e credenti può sfumare quando si tratta di vivere un’esperienza così particolare).

Dal punto di vista degli agricoltori, le reazioni ai cerchi nel grano variano. Molti contadini inglesi negli anni ’90 erano esasperati: il passaggio di decine o centinaia di visitatori danneggiava ulteriormente il raccolto già compromesso dal cerchio stesso, e in alcuni casi hanno sporto denunce contro ignoti. Alcuni agricoltori arrivarono a distruggere immediatamente le formazioni appena scoperte, tagliando il grano per evitare intrusioni nei campi. Altri invece hanno visto un’opportunità: c’è chi ha iniziato a chiedere un biglietto di ingresso ai curiosi, allestendo parcheggi a pagamento e vendendo foto aeree del cerchio comparso sulla propria terra. Un agricoltore dello Wiltshire dichiarò al Guardian: “Se proprio devono rovinarmi il campo, tanto vale che ci guadagni qualcosa. La prossima volta però spero scelgano il terreno a maggese!” (alludendo al danno economico minore se il disegno fosse apparso su un campo già mietuto). In Italia, come visto, c’è anche chi ha collaborato attivamente. Giuseppe Chiaretta, proprietario del campo di Virle dove nel 2018 è stato realizzato un elaborato cerchio concordato con Grassi, racconta: “Essendo curioso, ho concesso un mio campo per vedere cosa c’era dietro i cerchi nel grano. Sono venuti a fare un sopralluogo e prendere misure settimane prima; poi una squadra di 25 persone ha lavorato nella notte, dalle 21 alle 11 del mattino seguente”. Chiaretta ha persino organizzato un evento pubblico dopo la scoperta del disegno, con visite guidate e un’apericena in cascina, seguite da una conferenza esplicativa di Grassi. Un approccio, questo, all’insegna della trasparenza e della valorizzazione artistica, che rimane però l’eccezione: la maggior parte dei circle-maker preferisce l’anonimato, e la maggior parte degli agricoltori preferirebbe non ritrovarsi campi calpestati senza preavviso.

E poi ci sono le testimonianze dei sostenitori del mistero, coloro che restano convinti che molti cerchi sfuggano alla spiegazione convenzionale. Pat Delgado, prima di essere smentito dall’incontro con Doug e Dave, era solito affermare con certezza: “Queste forme sono troppo precise per essere opera di burloni. C’è un disegno intelligente dietro, lo si sente” – lasciando intendere un’intelligenza aliena o multidimensionale. Dopo il 1991 Delgado cadde in disgrazia mediatica, ma altri ne hanno preso il posto. Michael Glickman, architetto inglese e studioso “eretico” dei cerchi, ha continuato per decenni a sostenere che “il fenomeno è reale e non una frode”, analizzando i cerchi da un punto di vista simbolico: secondo lui, figure come il triskelion o il fiore della vita che compaiono nei campi “risuonano con l’inconscio umano e non possono essere semplici scherzi”. Lucy Pringle, dal canto suo, pur ammettendo la presenza di cerchi fatti dall’uomo, crede che molti altri siano autentici e indagandoli spera di scoprire nuove forze della natura: “c’è qualcosa nei campi, un’energia che influenza anche chi vi entra; ho visto troppe cose per liquidarle tutte come frode”, ha dichiarato in una conferenza nel 2015. Pringle racconta di animali che si rifiutano di attraversare un cerchio appena apparso, di macchine fotografiche che si bloccano inspiegabilmente al suo interno, di persone che avvertono formicolii o emozioni intense sul luogo. Benché aneddotiche, queste storie costituiscono una sorta di “folklore contemporaneo” attorno ai cerchi nel grano, e contribuiscono alla loro longevità mediatica.

In sintesi, le voci dal campo mostrano quanto sia sfaccettato il fenomeno: c’è l’occhio incantato del testimone casuale, c’è la mente fantasiosa del ricercatore alternativo, c’è la mano callosa (e un po’ furba) dell’agricoltore, e c’è la mano creativa dell’artista anonimo. Ognuno vede nei cerchi qualcosa di diverso – mistero, arte, fastidio, gioco, spiritualità – e forse proprio qui sta la chiave del loro perdurante successo.

Casi celebri e documentati: dal “Diavolo Mietitore” ai cerchi high-tech

Per dare un contesto concreto a quanto detto, vale la pena ricapitolare in ordine cronologico i casi emblematici nella storia dei cerchi nel grano, ben documentati da fonti fotografiche o giornalistiche.

-

Il “Diavolo Mietitore” (Hertfordshire, Inghilterra, 1678) – Questo caso, spesso citato a sproposito, è in realtà un racconto popolare: un pamphlet dell’epoca narra di un contadino avaro che preferì invocare il Diavolo anziché pagare un mietitore. In risposta, il Diavolo avrebbe tagliato il suo campo in perfetti cerchi durante la notte. L’illustrazione del pamphlet mostra un demonio con una falce in mezzo a cerchi di grano. Anche se intrigante come “precedente storico”, gli studiosi concordano che non si trattò di un evento reale ma di una parabola morale (nonché, tecnicamente, di messe falciate e non piegate). Resta comunque la prima comparsa del tema “cerchi misteriosi nei campi” nell’immaginario collettivo.

-

Tully “Saucer Nest” (Queensland, Australia, 1966) – Il caso di George Pedley descritto sopra è uno dei più rilevanti pre-anni ’80. La polizia locale scattò fotografie dell’anello lasciato tra le ninfee. I giornali australiani titolarono su “possibili tracce di UFO” e intervistarono il fattore, generando un piccolo caso mediatico. Ancora oggi, i libri sugli UFO citano Tully come uno dei pochi esempi di presunto atterraggio alieno con tracce fisiche. Non fu mai data una spiegazione definitiva: alcune ipotesi parlarono di un turbine d’acqua o di un movimento improvviso di animali acquatici che avrebbero creato il cerchio. Tully rimane un caso aperto per gli appassionati.

-

I primi cerchi del Wiltshire (Inghilterra, 1978-81) – Queste sono le primissime formazioni documentate in foto nei campi inglesi. In particolare, nel 1980 la stampa locale pubblicò immagini aeree di tre cerchi perfetti in un campo di grano vicino Westbury. Quei cerchi, opera di Doug e Dave (ancora nell’ombra), furono l’inizio della “flap” britannica. Le foto mostrano semplici dischi di circa 6-10 metri di diametro ciascuno, allineati in modo irregolare. Sono importanti perché scatenarono il dibattito pubblico e furono analizzati da Delgado e altri come possibili prove di UFO. Quegli scatti divennero iconici e furono ripresi anche da riviste all’estero.

-

Pittogramma di Barbury Castle (Wiltshire, 1990) – Considerato il punto di svolta nella storia dei crop circles. In una notte di luglio 1990, vicino all’antico forte di Barbury, apparve un disegno composto da tre grandi cerchi uniti da rettilinei a formare uno schema triangolare. Era la prima volta che comparivano linee dritte e angoli in un crop circle, rompendo il paradigma del cerchio puro. Il pittogramma di Barbury – che ricordava una sorta di simbolo astronomico o alchemico – fu ampiamente fotografato (anche dall’esercito britannico, vista la vicinanza con un’area militare) e finì sui notiziari nazionali. Il quotidiano Today ne parlò in prima pagina, contribuendo poi a convincere Doug e Dave a confessare l’anno seguente (essi infatti rivendicarono anche Barbury tra le loro opere). Le foto di Barbury Castle 1990 sono spesso usate per mostrare l’evoluzione da “cerchi” a “crop patterns” complessi.

-

Operazione Blackbird (Wiltshire, 1989) – Non è un cerchio specifico ma un evento notevole: la BBC, in collaborazione con l’esercito, organizzò una sorveglianza notturna con telecamere a visione notturna su un campo, sperando di filmare in diretta la formazione di un cerchio. Partecipò anche l’allora “esperto di cerchi nel grano” Colin Andrews. Dopo alcune notti infruttuose, le telecamere colsero l’apparizione di due piccoli cerchi… ma le immagini erano confuse e non mostrarono alcun UFO. In seguito si scoprì che era probabilmente uno scherzo orchestrato da alcuni militari o da circle-maker locali per burlarsi dell’operazione (furono trovate tavole e corde abbandonate nei dintorni). Blackbird fu un fiasco, ma restò negli annali come tentativo di catturare il mistero in diretta. Paradossalmente, l’unico risultato fu dimostrare quanto fosse facile per i prankster aggirare anche la sorveglianza tecnologica.

-

Il triskelion di Milk Hill (Inghilterra, 2001) – Già citato, è una delle formazioni più grandi di sempre. Composta da 409 cerchi disposti a creare un motivo a sei bracci spiraliformi lungo 238 metri, fu scoperta il 13 agosto 2001 a Milk Hill, un luogo isolato nel Wiltshire. La sua imponenza e complessità (i cerchi variavano di diametro per creare l’effetto di bracci curvi) la resero celebre. Numerosi giornali la definirono “il più grande crop circle del mondo”. Ne esistono foto aeree spettacolari, alcune delle quali divenute poster popolari. Anche questo pittogramma fu rivendicato successivamente da circle-maker, ma inizialmente alimentò molto le speculazioni paranormali per le sue proporzioni colossali.

-

Il cerchio di Chilbolton (Hampshire, 2001) – Un caso particolare: accanto al radiotelescopio di Chilbolton, nell’agosto 2001 comparvero due formazioni peculiari. Una raffigurava un volto dall’aspetto alieno (come un ritratto puntinista visto dall’alto), l’altra un rettangolo con un motivo a codice binario. Quest’ultimo, una volta decodificato, sembrava ricalcare il famoso messaggio radio inviato nel 1974 da Arecibo verso lo spazio, ma con alcune differenze (come se a modificarlo fosse stata una civiltà aliena umanoide). La coincidenza fu troppo ghiotta e molti credettero a un messaggio extraterrestre autentico. Riviste come Scientific American e New Scientist pubblicarono analisi scettiche sostenendo la natura umana dell’opera (notando ad esempio che un anno prima, su internet, un utente anonimo aveva proposto di realizzare proprio quel soggetto come sfida creativa). Ad ogni modo, il “messaggio di Chilbolton” resta uno dei casi più intriganti di circles che imitano volutamente un contenuto informativo, quasi a voler comunicare qualcosa.

-

Il cerchio dei Tre Uccelli (Wiltshire, 2003) – Anche questo già menzionato: apparso il 3 agosto 2003, vicino a Beckhampton, mostrava tre sagome stilizzate di uccelli in volo, simili a rondini con lunghe code. Ogni uccello era disegnato dalla combinazione di decine di semicirconferenze e cerchi più piccoli, con un’estensione complessiva di oltre 100 metri. Le foto, con le morbide colline inglesi sullo sfondo, paiono un dipinto. È una delle prove più evidenti che i circle-maker avevano raggiunto livelli artistici altissimi. Anche in questo caso, la firma umana è quasi certa (uno stile simile comparve altri anni), ma ciò non toglie nulla alla bellezza dell’opera, oggi spesso inclusa in libri fotografici.

-

Il cerchio di Torrechiara (Parma, 2009) – Un esempio italiano degno di nota. Nell’estate 2009, davanti al medievale castello di Torrechiara, apparve un grande fiore geometrico nel grano. La scena era suggestiva: la fortezza sullo sfondo e, ai suoi piedi, questo motivo circolare perfetto. Molti giornali locali e nazionali ne parlarono, ipotizzando l’ennesimo “mistero degli alieni”. Successivamente emerse che si trattava di un progetto di un gruppo di circle-maker italiani (forse in contatto con artisti internazionali), ma il caso restò emblematico di come i cerchi fossero ormai anche da noi parte dell’immaginario collettivo. Le foto aeree del castello con il crop circle furono pubblicate su quotidiani e siti web, dimostrando che l’interesse mediatico era vivo anche fuori dall’Inghilterra.

-

Il cerchio di Poirino con l’Enigma (Piemonte, 2011) – Nei pressi di Poirino (TO), a fine giugno 2011 comparve un elaborato pittogramma con elementi a stella e al centro quella che sembrava la scritta “Enki EA” (nome di un’antica divinità sumera). Inoltre conteneva riferimenti alla tavola periodica degli elementi. Il crop circle divenne famoso tra gli appassionati perché interpretato come messaggio relativo a tecnologie di fusione fredda (Enki sarebbe un riferimento all’acqua). In realtà, come raccontato poi da Francesco Grassi, era un puzzle concepito apposta: c’erano 5 messaggi nascosti, che diedero vita a una sorta di caccia al tesoro mondiale via internet per risolverli. Alla fine tre persone di diversi paesi, collaborando online, riuscirono a decifrare l’enigma (che riguardava proprio un composto chimico dell’acqua). Questo episodio è interessante perché mostra un utilizzo ludico e intellettuale del crop circle: unire arte grafica, crittografia e coinvolgimento della comunità internazionale di solver. Grassi, che ne fu l’ideatore, documentò tutto nel suo libro e in conferenze successive.

Quelli elencati sono solo alcuni casi tra centinaia. Ogni cerchio ha la sua storia, talvolta banale (come i tanti loghi commerciali o scritte – persino proposte di matrimonio – comparse nei campi di recente, quando il fenomeno è stato sfruttato per marketing o occasioni personali), altre volte emozionante. Ma tutti hanno contribuito ad arricchire il mito.

Conclusione: un enigma tra cielo e terra

Rigore scientifico e curiosità aperta: è con questo spirito che abbiamo esplorato il fenomeno dei cerchi nel grano. Da un lato, la ricerca rigorosa ci porta a riconoscere che dietro quei disegni c’è spesso la mano dell’uomo, abile e creativa, e che non serve scomodare extraterrestri o forze arcane per spiegare la maggior parte dei casi. Dall’altro lato, non si può negare il potere di suggestione che questi grandi graffiti vegetali esercitano. Anche sapendo che sono opera di artisti terrestri, continuiamo a trovarli affascinanti e un po’ magici.

In fondo, i cerchi nel grano incarnano una contraddizione apparente ma feconda: sono falsi, ma ispirano verità interiori. Non saranno prove di UFO, eppure hanno spinto migliaia di persone a volgere lo sguardo al cielo stellato sopra un campo di grano, a interrogarsi sul nostro posto nell’universo. Non sono prodigi della natura, eppure celebrano la bellezza della geometria e della vita agricola, ricordandoci antichi simboli e armonie cosmiche. Nascono da una burla, ma la loro evoluzione li ha trasformati in qualcosa di più di uno scherzo: un fenomeno culturale in cui convergono arte, credenza, scienza e folklore.

Come scrivono Rob Irving e John Brookesmith, che dei cerchi si sono occupati a lungo, “possiamo vedere i crop circles come una lente attraverso cui esplorare la natura e il richiamo delle beffe. Le persone hanno fame di meraviglie non spiegate, e i cerchi offrono esattamente la prova tangibile che cercano per alimentare le loro credenze”. Ma allo stesso tempo, quelle stesse persone possono godere dei cerchi anche sapendo che sono land art: esattamente come si ammira un’illusione ben riuscita di un mago, pur consapevoli che è un trucco. L’importante è l’esperienza, la sospensione dell’incredulità che ci regala stupore.

Oggi, nell’epoca dei droni e dei social media, i cerchi nel grano continuano ad apparire – in numero ridotto rispetto al boom di qualche anno fa, ma abbastanza da ricordarci che il fenomeno è vivo. Ogni estate puntualmente qualche agricoltore trova una sorpresa nel suo campo, qualche turista si inginocchia tra le spighe piegate scattando foto, qualche testata locale titola “Misteriosi cerchi nel grano, di nuovo il giallo”. E magari, da qualche parte, un gruppo di amici con tavole e corde brinda sotto le stelle, soddisfatto per la propria creazione. Mistero risolto? Forse sì, nel senso che comprendiamo il come e il chi per la maggior parte dei casi. Ma il perché – perché i cerchi nel grano ci affascinano, perché alcuni dedicano tempo e ingegno a realizzarli, perché altri vi attribuiscono significati profondi – resta una domanda aperta.

Forse la risposta è che i cerchi nel grano ci invitano a un viaggio mentale, a metà strada tra cielo e terra: tracciati sulla terra dai piedi (umani) di abili creatori, ma progettati con la testa fra le stelle, ispirandosi a simboli universali. Un gioco di illusione collettiva che, pur senza alieni, ha qualcosa di alieno nel senso letterale: esce dalla norma, ci porta fuori dall’ordinario tran-tran quotidiano per farci sognare. E in un campo di grano dorato, al sorgere del sole, anche sapendo tutto, continuiamo a chiederci per un istante: e se, dopotutto, ci fosse davvero qualcosa di più?

In quel punto di domanda risiede il perdurante incanto dei cerchi nel grano.

Letture consigliate

- Cerchi nel Grano – Tracce d’intelligenza: UFO, Alieni e Incontri Ravvicinati del 2° Tipo; Francesco Grassi

- Crop Circles: Signs, Wonders and Mysteries; K. e S. Alexander

- Cerchi nel grano. Tesi e confutazione di un fenomeno discutibile; Leonardo Dragoni

Fonti principali:

- Wired Italia – La storia dei cerchi nel grano, 25 agosto 2018

- Wikipedia – Cerchi nel grano, storia del fenomeno e spiegazioni

- CronacaQui Torino – Un enorme cerchio nel grano: “L’ho fatto io, è un enigma”, 19 giugno 2018

- MIT News – Crop circles: MIT’s most ambitious hack?, 2002

- LifeGate – I cerchi nel grano, 7 gennaio 2010

- LiveScience – In Photos: Mysterious Crop Circles, gallery fotografica, 2022

- Smithsonian Magazine – Crop Circles: The Art of the Hoax, dic. 2009

- Centro Ufologico Taranto – Cerchi nel grano: mistero o burla?, discussione online, 2010

- Mariano Tomatis – Creiamo i crop circles per offrire esperienze magiche, 2015

- Cicap – Cerchi nel grano: il mistero delle mosche morte, 2013

Commento all'articolo